三、强化观者共鸣:建立情感对话机制

1. 心理暗示与视觉引导:营造沉浸式体验

• 在画面中设计视觉焦点,如人物的眼神、树枝的指向,通过引导视线路径,将观者的注意力聚焦于情感核心。

• 例如,李可染的《漓江山水》中的水流曲线,将观者的视线自然引向远方,使其感受到画家对故乡的思念与眷恋。

2. 构建情感层次:从外在到内心的多重递进

• 画面中的景物布局,可设立多层次结构:

• 前景:现实之景,引导观者进入画面;

• 中景:叙事核心,传达情感与故事;

• 背景:虚化或留白,表达精神意境,唤起观者的深层思考。

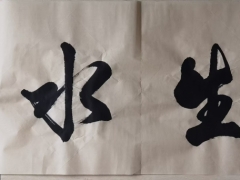

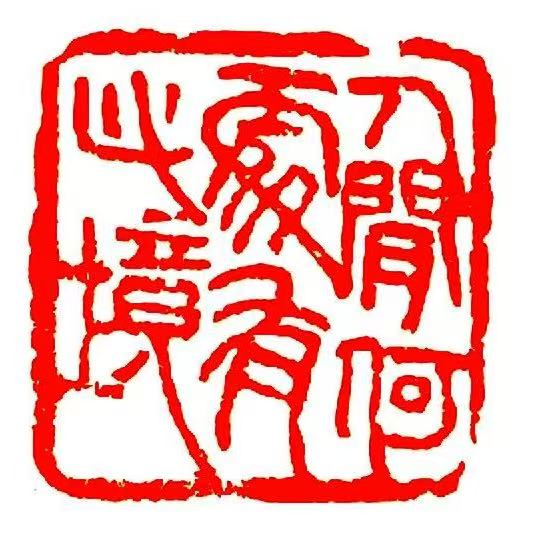

3. 语言叠加:文字与画面的共鸣

• 书画作品中常配以诗词或题跋,用文字增强视觉感染力。

• 例如,郑板桥的竹画,题诗道:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”诗画结合,将视觉与文字完美融合,强化竹子的坚韧精神。

四、跨界融合:从传统到现代的表达创新

1. 声音艺术:用音乐激发情感共鸣

• 在书画展览中,通过音乐与作品结合,营造沉浸式情感氛围:

• 展示黄宾虹的山水画时,配以古琴曲《流水》,唤起观者对山川河流的联想。

• 展示八大山人的花鸟画时,配以禅乐,营造清冷孤寂之感。

2. 数字互动:用AR/VR技术赋能书画表达

• 通过AR/VR技术,让静态画面动态呈现。例如:

• 观者戴上VR眼镜,可进入《清明上河图》的市集街巷,与画中的人物互动,体验北宋汴梁的繁华景象。

3. 新媒体艺术:传统书画的当代表达

• 将传统书画元素转化为数字图像,制作成动态影像,让观者通过触控屏与作品互动。

• 例如,创作一幅基于《富春山居图》的动态水墨画,观者通过触控屏控制水墨流动,形成独特视觉体验。

五、全球化视野:让书画语言突破文化壁垒

1. 语言转译:将书画文化转化为国际化表达

• 在海外展览中,通过双语解说、文字引导,使国际观众能理解作品背后的文化内涵。

• 例如,向西方观众讲解中国山水画中的“留白”概念时,可对比西方抽象画中的负空间,帮助观众理解“虚实相生”的美学理念。

2. 文化对比:寻找中西方艺术的共通点

• 将中国书画作品与西方经典作品对比展示,例如:

• 把黄宾虹的泼墨山水与梵高的《星空》并置展览,突出二者在空间处理上的相似性——以虚实对比表达情感张力。

3. 国际交流:以文化对话建立共鸣

• 策划国际书画艺术交流展,邀请不同文化背景的艺术家共同创作,以“和而不同”的文化理念实现艺术共融。

• 例如,中国书法家与法国抽象画家合作,基于“线条”这一共同艺术元素,创作具有东方韵味的现代抽象画。

结语:书画不仅在表达,更在沟通

书画作品的魅力,不仅在于技法之精、形象之美,更在于其精神的深度、情感的张力。

通过语言系统构建、情感叙事深化、互动体验设计、跨界融合表达与全球化传播,书画作品将不再是静态之物,而成为一个“会说话”的文化载体。

在全球化背景下,让书画作品“会说话”,不仅是技术的革新,更是文化自信的体现。

它将中国书画文化从视觉语言转化为精神语言,使作品不仅仅停留于观赏,而是直抵观者心灵,实现文化的深度对话与共鸣。