——体系梳理·属性识别·灵魂探微

一、边界与范畴

中东并非纯地理概念,而是历史与政治的复合区划。本文以“大中东”作为研究对象,涵盖阿拉伯世界(阿拉伯半岛、黎凡特、北非东部)、伊朗、土耳其、以色列及库尔德聚居区等,并关注其在欧洲、南亚、非洲之交的联结性。理解中东文化,需将“沙漠—绿洲—海岸—河谷”生态格局、“部落—城邦—帝国—民族国家”政治形态,以及“经文宗教—商旅网络—海陆丝路”历史脉络纳入同一分析框架。

二、历史层的文化地层学

远古与古典:两河流域文明、腓尼基海商传统、波斯帝国的行政与礼法传承,构成“书写—法度—贸易”三位一体的底层秩序。

伊斯兰奠基:麦加、麦地那的宗教经验将部落社会整合为“乌玛”(共同体),统一与分流并行:逊尼—什叶的权威与合法性分歧,法学学派对社会生活的深度规训。

帝国循环:倭马亚—阿拔斯—塞尔柱—奥斯曼相继主导“多族群、多语、多法域”的秩序,塑造“帝国式宽容”的治理美学。

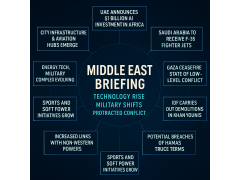

现代转折:殖民遗产、民族国家建构、油气经济与冷战格局叠加,催生“国家—宗教—部落—市场”四权并存的现代性张力。

当代互联:移民侨民网络、卫星电视与社媒、海湾城市化与会奖旅游,使“本地—区域—全球”的三层文化回路高速耦合。

三、核心文化母题(结构化要点)

一体与多元:一神论的“统一”(Tawḥīd)与现实世界的族群、语言、法域多样性并存,形成“神学层统一—社会层多元”的基本格局。

共同体伦理:乌玛意识与血缘—地缘—业缘共同体交织,塑造强烈的互助网络与社会资本;伊本·赫勒敦“阿萨比亚”(凝聚力)解释了社会兴衰的周期律。

荣誉—羞耻文化:名誉、体面、承诺与慷慨是评判个体与家族的道德坐标,待客之道、信义履约与慷慨施与具有超越性的社会意义。

神圣与世俗:清真寺、经学院、宗教节日构成时间与空间的神圣秩序;市集、咖啡馆、浴室与家宅则组成世俗生活场。二者并非截然对立,而是“分域共存”。

法与生活:伊斯兰法学不仅规范仪式,也深刻塑造婚姻财产、交易契约与争端解决;不同法学学派与习惯法并行,形成精细的制度生态。

诗性与修辞:诗—歌—谚塑造表达美学,抒情与寓言并重;书法、几何纹样与阿拉伯装饰艺术体现“无像之美”的美学传统。

空间与气候:干热气候与水资源稀缺,孕育“绿洲理性”:节水、公域阴影、内外分区的院落建筑、夜间活动的时间规训,以及对“遮蔽—通风—光影”的空间追求。

商旅与通道:红海—海湾—地中海的航道文化,培养跨文化经商伦理、议价与结盟能力;现代海空枢纽延续古老“门户地理”的开放性。

四、语言与身份的多层拼图

阿拉伯语为跨国通用语,古典—现代标准—方言三层并置;波斯语、土耳其语、库尔德语、希伯来语等共同构成“多语共生”。语言既是身份符号,也是知识与法律传统的载体。多语环境塑造了强大的翻译传统与文本敬意,亦使文化生产具有跨语迁移能力。

五、社会结构与日常伦理

家庭为核心社会单位,女性角色在宗教规范、传统伦理与现代教育就业之间重构;长幼秩序、家族协商、邻里互助维持社会粘合。社交媒介将青年世代的审美、消费与公共表达推向前台,传统的“面对面荣誉伦理”与“在线名誉机制”发生互动与冲突。

六、艺术、饮食与感官文化

音乐以马卡姆(调式)体系为骨架,跨越宗教与地域;节庆仪式与苏菲旋转在灵性与美学间建立通道。饮食以谷物、橄榄、枣、香料、烤制与慢炖为特色,餐桌是社交与款待的剧场。香氛、织物、金属器物与地毯体现“触感美学”和居家礼仪的层级。

七、现代变迁的四条主线

城市化与海湾现代性:超高层天际线与清真寺穹顶并置,购物中心替代传统市集部分功能,公共艺术与文化节重塑城市叙事。

文化政策与软实力:各国以博物馆群、书展、电影节、宗教对话中心为抓手,构建“文化—教育—旅游”联合体。

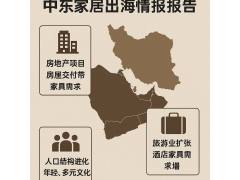

移民与侨民网络:大规模外籍劳工与跨国华侨进入日常文化,带来多元饮食、语言与劳动伦理的再混合。

媒体与数字影像:全区域的卫星电视和短视频平台影响公共议程,宗教话语、生活方式与青年流行文化竞合,形成“多极叙事场”。

八、冲突与张力:理解中的“灰度地带”

传统与现代、宗教与世俗、国家与部落、中心与边缘、男性与女性、族群与公民身份之间的张力,构成中东社会变迁的内在动力。重要的是把握“持续协商”的机制,而非简单的二元对立。

九、“灵魂所在”的七个关键词

一:一神之道的统一观,催生秩序追求与意义渴望。

义:信约与公正,法律与慈善相辅。

荣:体面、慷慨、勇毅构成社会评价的内核。

忍:在旱热环境与历史起伏中形成的坚韧与节制。

亲:从家庭到共同体的层级纽带,维系社会安全网。

美:书法、诗、香、器物的日常化美学,强调节制与秩序之美。

旅:商旅与朝觐的流动性,赋予文化以通道意识与世界经验。

这七词可以作为“中东文化灵魂图谱”的核心坐标,用以解释制度、行为与审美背后的深层动力。

十、发展与合作的应用框架(面向政策与产业)

文化遗产与现代生活的耦合:以“活化而非博物馆化”为原则,推动古城修复与当代设计结合,形成可居可游的生活街区。

文化—旅游—会奖联动:以宗教与世界遗产为底座,叠加国际书展、电影节、艺术双年展,形成“冬季文化季”和“会奖经济”增长极。

教育与翻译工程:建设多语教育与经典—现代文库,扩展阿拉伯语—波斯语—土耳其语与世界主要语言的互译能力,打造区域知识公共品。

创意产业与数字叙事:鼓励影像、动画、游戏、音乐流媒体与播客,建立“马卡姆—诗—书法—几何纹样”的数字素材库与开放授权平台。

城市公共空间与女性参与:以遮荫、通风、步行友好与夜间经济为导向,设计兼容性公共空间,提升女性与青年在公共文化中的可见度。

水—能—文化韧性:把节水与清洁能源引入文化设施与历史街区,形成“绿洲文化的现代技术表达”。

跨文化沟通伦理:建立媒体与社交平台的跨文化报道规范,避免刻板叙事,推进“宗教对话—社区共建—青年交流”的三位一体机制。

产业对接与品牌策略:礼赠、香氛、餐饮、纺织、文博衍生品、清真标准服务等是最具文化粘性的产业入口;以“香—茶—器—书法”的组合讲好品牌故事。

侨民与桥梁角色:发动侨民网络作为投资、教育与文化交流的“信任代理”,建立中东—亚洲双向孵化平台。

评价与监测:从“参与度、归属感、文化可持续性、女性与青年机会、文化空间绿度”五项指标构建文化发展评价框架。

十一、研究议程与方法论

建议以“文本—田野—数据—影像”的四合一方法推进:

经典文本与法学脉络梳理;城市与部落的比较田野;社媒与旅游经济的量化分析;口述史与纪录影像建档。跨学科团队由人类学、历史学、宗教学、城市规划、艺术史与数据科学协作完成。

十二、结语

中东文化不是静止的符号,而是“统一之道与多元之形”的动态平衡。其灵魂在于信约、荣誉、慷慨与共同体,在于沙与海、诗与法、旅与家之间的恒久往返。只有在尊重其内在逻辑的前提下,发展与合作才能触及真实、抵达共鸣,并在现代全球化语境中开出新的文明可能。

出品单位:全球资源网国际智库联盟办公室

策划统筹:全球资源网国际运营中心

顾问支持:全息元宇宙联合会(总会)

微 信:QXYYZCEO(中东地区商务考察)

总策划部:全球华人记者联合会(总会)

支持单位:全球资源网国际书画专业委员会