全球资源网叙事频道:三套世界观、三种思维方式与逻辑架构的真正差异

一、为什么同一件事,三类国家完全“聊不到一块儿去”?

在联合国会场、气候大会、债务谈判、产业链博弈中,一个最真实的场景是:

每个人都在讲“道理”,但彼此几乎听不懂。

发达国家代表讲的是“规则、制度、碳排放、民主、人权”;很多发展中国家领导人想的是“投资、就业、产业升级、技术转移”;不少非洲国家心里盘算的是“今年有没有人愿意给我钱、粮食、电力和减债”。

表面上是话语冲突,本质上是 世界观、价值排序、风险感知完全不一样。

要真正看懂今天的全球博弈,必须先摆清楚:

发达国家、发展中国家、非洲国家,其实活在三套不同的“现实系统”里。

下面这篇,就是把这三套系统拆开、对比、重构出来。

二、三套“底层世界观”:规则世界、竞争世界和生存世界

1. 发达国家:世界是“规则+秩序”的体系

在发达国家的主流认知中,世界首先是一个 规则化的秩序体系:

有国际法、有条约、有金融制度、有贸易规则、有多边组织。

谁能主导这些规则,谁就掌握长期优势。

所以它们看问题的习惯是:

先问:“规则是什么?制度是否被遵守?”

再问:“这个安排是否符合我们既有秩序和利益?”

这也是为什么它们高度关注:

WTO 规则、IMF 条件、北约协定、投资协定、制裁清单、合规标准。

发达国家的安全感 → 来自规则。

失控感 → 来自“别人改写规则”。

2. 发展中国家:世界是“机会+约束”的竞争场

大多数发展中国家是这样长大的:规则不是自己制定的;产业链高地不在自己手上;金融中心在外面;技术在别人那里。

所以它们看世界更接近于:“有一套对我不利的规则存在,我必须在其中找机会、谈条件、做博弈。”

典型思维:一方面要利用全球化获得市场、技术、资本;另一方面要防止被锁死在低端产业、资源出口、债务陷阱里。

它们问的问题通常是:“我能不能拿到订单、投资、技术?”“我的产业会不会被别人挤死?”“人民币、美元、欧元的波动会不会把我拖下水?”发展中国家的安全感 → 来自“增长能持续、产业能升级”。失控感 → 来自“被卡脖子、被边缘化、陷入中等收入陷阱”。

3. 非洲国家:世界是“生存系统”

对很多非洲国家来说,

规则和产业升级并不是第一优先级,甚至不是日常议题。

它们每天面对的是:粮食有没有?电力稳不稳定?货币会不会一夜之间贬值一半?这个政权能不能撑过下一次骚乱或政变?能不能找到新的贷款或减免一部分旧债?

所以它们对世界的感知,是非常朴素的:“谁能给我粮食、电力、基础设施、资金和市场,谁就是现实中的伙伴。”在许多非洲国家的行政会议里,真正讨论的是:

“今年雨季会不会再失败?联合国粮食什么时候到?中国或海湾会不会追加项目?IMF 会不会同意展期?”

非洲国家的安全感 → 来自“今年不会崩”。

失控感 → 来自“系统级崩溃的威胁始终存在”。

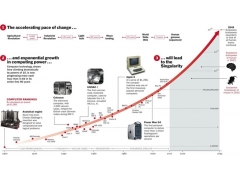

三、时间感完全不同:百年、十年与一年

发达国家:百年时间轴

关心人口老龄化 30 年后的问题;关心气候、能源结构 2050 的目标;能用几十年谈一个技术标准、货币体系、联盟架构。时间是宽的,可以做“布局型思维”。

发展中国家:十年时间轴

五年规划、十年产业转型窗口;关注下一轮利率周期、下一个科技浪潮;必须在 10 年内看见“现代化基础设施”落地。

时间是紧的,但还有调整空间,可以做“追赶型思维”。

非洲国家:一年甚至几个月时间轴

今年的雨季好不好?下一季粮食够不够?这次债务谈判能不能撑过明年选举?外汇储备还能维持几个月进口?时间是碎的,是“熬过去再说”的生存型思维。

当三类国家坐在同一张桌子上时:发达国家在讲 2050 碳中和;发展中国家在想 2035 能不能完成工业化;很多非洲国家在问:“我今年能不能多排一点碳换点钱。这就是根本不能对话的原因之一。

四、风险感知:谁害怕什么?

1. 发达国家害怕什么?

害怕 秩序被颠覆:美元霸权被削弱、技术优势被追平、联盟体系被撕裂;害怕 中长期失去主导权:人工智能、芯片、绿色能源标准被他者主导;害怕 内部撕裂:中产阶层下滑、民粹抬头、社会共识瓦解。

所以它们的风险管理是:

“如何维持全球支配地位+内部社会稳定?”

2. 发展中国家害怕什么?

害怕 被锁死在低端(资源出口、代工、廉价劳动力);害怕 被卷入大国冲突(被迫选边);害怕 金融危机与资本外逃;害怕 制度改革半途而废,社会出现大规模失业与动荡。

它们的风险管理是:“如何既不被牵着走,又不被打出局?”

3. 非洲国家害怕什么?

害怕 粮食断供;害怕 外债违约后被集体封杀融资渠道;害怕 国内武装冲突与政变;害怕 货币崩盘、电力瘫痪导致全面社会失序。

它们的风险管理非常朴素:“只要国家不崩,领导人位置稳,人民还能维持基本生活,就是最大的成功。”

五、对“全球化”的态度:操盘者、玩家和被动者

发达国家:全球化是“我来写规则”的过程

用自由贸易讲故事,用关税和制裁做现实;用人权民主做话术,用金融、科技、军力做压舱石;希望通过全球化稳固自身优势。

一句话:该开放的开放,该封锁的封锁。

发展中国家:全球化是“机会与风险一起到来”

中国、印度、东盟看到的是市场与产业机会;拉美很多国家既感受到大宗商品繁荣,又感受到被动性;一边拥抱,一边防御——典型的复杂心态。

一句话:想用全球化爬上去,但怕被全球化摔下来。

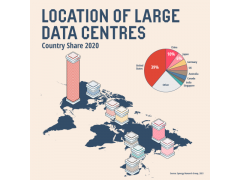

非洲国家:全球化是“命运外包”

资本来了,港口、铁路、矿山、电站就有了;资本走了,项目烂尾、货币暴跌、失业冲击就来了;本国政策选择空间很小,只能在不同出价者之间摇摆。

一句话:我是被推着走的参与者。

六、对“气候与绿色转型”的典型分歧

这是当下最典型的三方分裂议题之一。发达国家的逻辑:“地球要保命,必须减排。你们发展中国家和非洲国家要控制碳排,否则大家一起完。”

发展中国家的逻辑:“过去 200 年排碳最多的是你们,现在让我停工厂?你们要出钱、出技术、给空间。”

非洲国家的逻辑:“我连电都不够用,你先让我活下来,再谈减排。你要我少用煤,可以,但请先付钱。”

所以你会看到:气候大会上,发达国家说的是“目标、责任”;发展中国家强调的是“公平、转移支付、绿色产业机会”;非洲国家最现实的问题是“气候融资能不能落到账上、粮食援助什么时候来”。

如果你把这三套逻辑看清楚,就不会再对国际会议上的“互怼”感到惊讶。

七、决策逻辑架构:制度理性、政策理性与生存理性

发达国家:制度理性架构

政策要过议会、法院、媒体审视;讲究程序正义、透明度、法律约束;决策节奏相对慢,但一旦形成共识,执行力强。

逻辑链:研究报告 → 公众讨论 → 政党博弈 → 立法或条约 → 长期执行。

发展中国家:政策理性架构

高度依赖领袖和少数核心团队的判断;以“规划+项目”方式推进;讲究效率,但容易路径依赖和摇摆。

逻辑链:顶层设计 → 五年规划 → 重点工程 → 对外谈判 → 迭代修正。

非洲国家:生存理性架构

很多决策是为了“熬过当下”:向哪一方借钱更容易?哪一个项目能最快带来外汇?哪一个合作方对政权更友好?长期规划难度极大,政权更迭频繁。

逻辑链:维稳需要 → 财政缺口 → 向谁求援 → 用什么资源抵押 → 明年再看。

八、直观总结:三句话看清三类国家的内心问题

发达国家真正想问的是:“在这个新世界里,我还能不能继续当‘写规则的人’?”发展中国家真正想问的是。“我能不能在这套不公平的规则里,杀出一条向上的路,而不是 forever 打工?”非洲国家真正想问的是:

“在别人博弈的过程中,我会不会被饿死、被债压垮、被战争拖垮?”

只要记住这三句话,你在看任何国际新闻、峰会公报、国家表态时,就会立刻知道:

谁在讲“秩序”的故事,谁在讲“发展的故事”,谁在讲“活下去的故事”。