“文化属性”与“文化意识”是理解文化如何影响个体和社会行为的两个关键概念。它们相互关联,共同塑造了人们的认知模式、价值取向和社会实践。

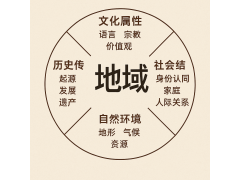

一、文化属性:文化的结构性与内在特征

文化属性指的是文化所具有的基本特征和结构,包括其社会性、多样性、系统性和阶段性等方面。这些属性决定了文化如何在社会中传播、演变和影响个体行为。

•社会性:文化是社会成员共同创造和共享的,反映了集体的价值观和行为规范。

•多样性:不同社会和群体拥有各自独特的文化,体现了人类社会的丰富性。

•系统性:文化内部各要素相互关联,形成有机的整体,影响社会结构和个体行为。

•阶段性:文化随着社会的发展而演变,具有历史的连续性和变迁性。

这些属性使文化成为社会运行的基础,影响着法律、教育、经济等各个领域。

二、文化意识:个体对文化的认知与反思

文化意识是指个体对自身文化的认知、理解和反思能力。它体现了人们对文化价值观、行为规范和社会角色的自觉认识。

•认知层面:了解和理解自身文化的基本要素和特征。

•情感层面:对文化产生认同感和归属感,增强文化自信。

•行为层面:在实际行动中体现文化价值观,遵循文化规范。

文化意识的培养有助于个体更好地适应社会环境,促进跨文化交流与理解。

三、文化属性与文化意识的互动关系

文化属性为文化意识的形成提供了基础,而文化意识的提升又反过来影响文化属性的演变。

•文化属性影响文化意识:文化的社会性和系统性使个体在社会化过程中内化文化规范,形成文化意识。

•文化意识推动文化属性发展:个体对文化的认知和反思可以促使文化创新和变革,推动文化属性的演进。

例如,在全球化背景下,跨文化交流的增加促使人们增强文化意识,理解和尊重不同文化,从而促进文化多样性的维护和发展。

四、实践意义:增强文化自信与推动社会发展

理解文化属性与文化意识的关系,对于增强文化自信、推动社会发展具有重要意义。

•教育领域:通过教育培养学生的文化意识,增强对本民族文化的认同感,促进文化传承与创新。

•社会治理:在政策制定和社会管理中,考虑文化属性和文化意识的作用,增强政策的文化适应性和有效性。

•国际交流:在国际交往中,增强文化意识,理解和尊重他国文化,促进和平与合作。

通过加强对文化属性和文化意识的研究和应用,可以促进社会的和谐与进步。