2022年,我的一个朋友在沽源县大二号乡种植燕麦,在使用除草的时候使用了除草剂“粮阔”,不慎波及周边300余亩蔬菜地,不仅官司缠身,经济重创,甚至退出了农业领域。今天,我想还原这起事件的全过程,也希望它能成为每一位从事农业生产者警惕与借鉴的案例。

“同一瓶药,用了三年,竟成了罪魁祸首”

事情的起点并不复杂。我的朋友在沽源县瑞田科技有限公司购买了一款名为“粮阔”的2—4滴异辛酯除草剂,产品由山东滨农科技有限公司生产。由于此前三年使用同款药剂并未出现问题,他并未对其安全性产生怀疑。2022年,他照例用无人机对燕麦田进行低空喷洒,四天后,周边菜地陆续出现药害症状。附近10余户菜农随即投诉至农业农村部门,最终进入司法程序。

据相关部门出具的鉴定意见,药害蔬菜面积达300多亩,尽管受影响菜地与喷洒区相距甚远,甚至超过500米,但法院最终支持了农户的诉求。案件连续判决,判赔金额居高不下,不仅导致我朋友的当季粮食无法变现,还背负了巨额债务,农业经营被迫中断。

真正的问题:谁来对“如何使用”负责?

令人困惑的是,这款除草剂已连续使用三年从未出过问题,为什么偏偏在2022年突然造成严重药害?关键症结在于:销售方是否履行了应有的专业告知义务。

在事发后,我朋友尝试通过法律途径追责生产销售企业。对方却当庭表示,该产品“不得使用无人机喷洒”,且“仅限春小麦使用”。然而,产品说明书上对此并无明确标注,购买时销售人员也未作任何口头提示。

更令人难以接受的是,企业辩称“说明书已注明禁止无人机喷洒”,并将责任归咎于“使用不当”。但事实是,销售人员在售卖过程中并未主动提示该产品的使用禁忌,更未就施药飘移风险进行任何形式的专业说明或技术指导,也未评估现场环境兼容性。

对于大多数一线农业生产者而言,他们并非化学品专家,无法独立评估药剂的挥发性、飘移半径以及可能带来的环境交叉污染。正因如此,产品销售方更应承担起“风险提示”和“专业解释”的基本责任,而非在事故发生后简单地用一句“操作不当”推卸责任。

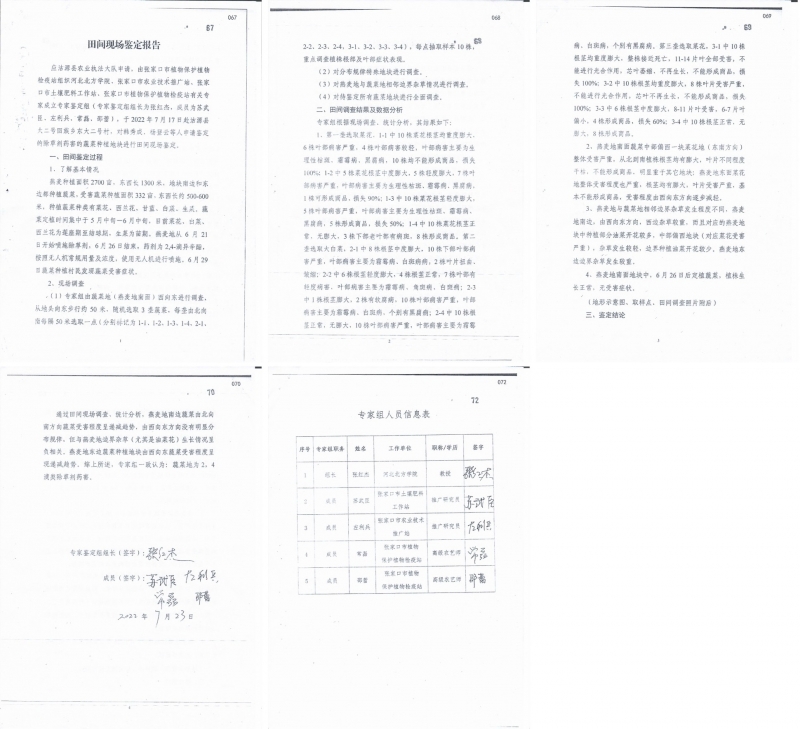

田间现场鉴定报告

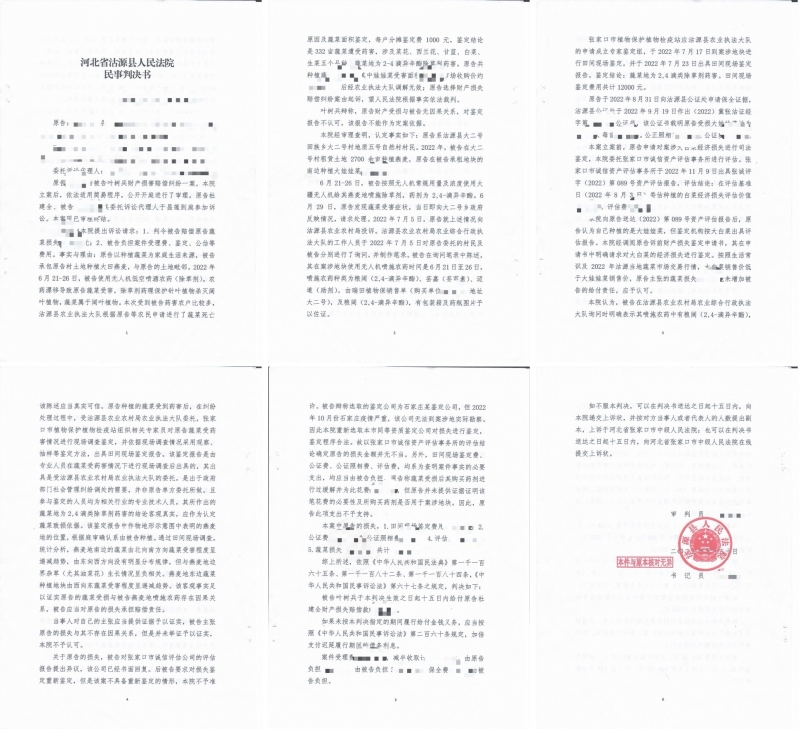

民事判决书

“农业不是试验田,用药需慎之又慎”

我的朋友用自己血淋淋的教训,换来了以下几点经验总结,希望每一位从事农业生产的人务必牢记:

第一,无人机喷药须极度谨慎,即便是多年安全使用的药剂,也可能在极端气象条件或新的政策背景下带来严重后果。一旦发生药害,责任几乎完全落在使用者身上。

第二, 远离菜地,设立隔离带。种植禾本科作物时,尽量避免靠近高敏感性的蔬菜基地。2,4-D类除草剂具有强烈挥发性和飘移性,安全距离可达两公里。

第三, 药剂购买环节要留存文字证据。务必保留销售人员的产品推荐文字或语音记录,对喷洒方式、使用浓度、飘移范围、禁用作物等信息留档备查。

农业,是一门靠天吃饭、靠地谋生的行业。而当其中技术风险、社会风险汇聚在一起,往往会将一个本本分分的种植户击垮。今天写下这篇文章,既是对朋友遭遇的记录,也希望成为更多人心头的警钟。农业无小事,责任在前头。一剂除草剂背后的,是一个家庭的生计、一段事业的终结。

请转给你身边每一个还在坚守田地的人。