全球资源网摘要:校园暴力作为全球普遍存在的教育与社会问题,表面上呈现为学生之间的冲突与伤害,实则隐含多重结构性诱因与心理机制。本文从社会结构、教育体系、心理演化、群体动力学与媒体话语五个维度,分析校园暴力背后的隐秘逻辑,力图揭示其在全球范围内的共性根源与治理困境。

一、引言:问题的普遍性与复杂性

近年来,校园暴力事件频繁见诸媒体,从美国的校园枪击案,到亚洲国家的群体霸凌、网络暴力,再到发展中国家农村学校中的体罚与歧视,校园暴力呈现出跨文化、跨体制的广泛存在。虽然各国法律体系不断完善惩戒与预防机制,但暴力行为的发生率并未明显下降,甚至在某些区域出现隐形升级的趋势。

这提示我们,校园暴力的成因并不仅限于个体道德缺失或校方监管疏漏,而是植根于更深层次的社会结构与心理机制之中。

二、社会结构与教育制度的交互作用

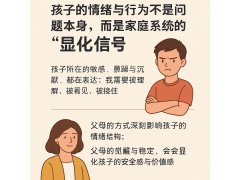

在家庭层面,不同的养育方式与亲子关系,决定了青少年社会化初期的冲突应对模式。研究表明,权威型家庭(既温暖又有规则)能显著降低暴力倾向,而专制型或忽视型家庭则容易培养出攻击性人格。

在学校层面,结构性不平等(如城乡教育资源差距、优等生与“边缘生”的标签划分)构建出一种“群体等级”,使得弱势群体更易成为欺凌目标。而教师的管理风格(回避、纵容、过度惩戒)也在无形中放大了校园中的暴力容忍度。

这种“家庭—学校—社会”三元结构的张力,是校园暴力长期存在的重要土壤。

三、心理机制:欺凌行为的认知演化路径

欺凌者并非一定具有反社会人格,许多暴力行为是在模仿、补偿、试探边界等过程中逐渐形成的。被欺凌者的心理伤害亦并非短期事件,而是表现为创伤后应激障碍(PTSD)、社交退缩、学业退步、甚至自残或攻击他人。

更值得关注的是,“角色转化”现象:部分长期受欺凌者在环境变化后反过来成为施暴者,表现出“被动攻击”的心理防御。这一机制在群体暴力与校园枪击事件中尤为常见。

因此,校园暴力不能简单归因于“坏孩子”,而应作为一个动态心理过程进行系统分析。

四、群体动力学视角下的暴力传播模型

近年多个前沿研究尝试通过数学建模解释校园暴力的“群体传播”路径。以社会动力系统模型为例,将学生分为“施暴者”“潜在施暴者”“受害者”“观察者”四类,构建状态转移图谱。研究表明:

当干预机制强弱不一时,施暴行为可能在小团体中持续复制;

“中立观察者”的比例直接影响暴力行为是否被制止或扩大;

心理健康教育与集体认知转变(如同侪压力转向反暴力)具有临界作用,足以阻断行为复制链。

这提示治理校园暴力的关键,在于群体认知机制的重塑与行为结构的提前干预。

五、媒体话语与公共认知的建构

媒体在呈现校园暴力事件时,往往偏重于“恶性事件”或“权力牵涉”,而忽略系统背景。例如,一些事件因涉及“官员子女”或“留学生群体”而引发舆情关注,实则折射出权力结构与社会不公的潜在关注点。

另一方面,媒体常通过标签化与简化处理(如“校园哥特少年”“网瘾少年”等)来解释暴力行为,却未能深入个体心理与教育制度的交汇处,从而误导公众将责任归于“异类”个体,而非系统性问题。

媒体构建的叙事框架,直接影响政策方向与公众情绪,也决定了治理手段是趋于惩罚性还是转向系统重塑。

六、结论:走向系统性理解与多元干预

校园暴力的隐秘逻辑,不是单一行为结果,而是一种结构性张力与心理反馈机制的长期积累。应对校园暴力,必须超越“临时制止”与“个案惩治”,而转向:

建立以心理健康为核心的教育系统;

引入群体动力学视角进行风险预测与预警;

通过媒体与社会组织推进反暴力文化构建;

强化家庭教育支持系统,提升家校协同能力。

只有将制度逻辑、心理演化、群体机制与媒体治理一体统筹,方能真正拆解校园暴力背后的隐秘逻辑。

出品单位:全球资源网国际智库联盟

策划统筹:全球资源网国际运营中心

顾问支持:全息元宇宙联合会(总会)

总策划部:全球华人记者联合会(总会)

支持单位:全球资源网国际书画专业委员会

微 信:QXYYZCEO迎您加入我们急需各类人才