——数字文明时代的安全重构与治理共识

一 .全球数据安全格局:从信息安全到数据主权的转变

21世纪的经济竞争正在从能源争夺转向数据争夺。数据已被联合国、欧盟、OECD等国际组织明确界定为关键战略资产,其安全体系建设也由信息防护升级为国家级数据主权与全球治理议题。

从全球范围看,数据安全治理正在经历三大趋势:

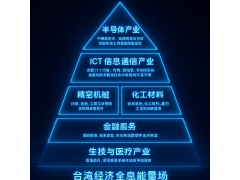

第一,从企业层面的合规防护走向国家层面的安全架构。以美国CLOUD Act、欧盟GDPR、中国数据安全法和个人信息保护法为代表,数据已被视作基础战略资源。数据跨境流动、云端主权、人工智能训练数据合规成为安全体系设计的核心。

第二,从被动防御到体系化治理。传统信息安全以防火墙、加密、访问控制为主,如今更关注数据全生命周期管理与多维信任体系建设,全球正在形成政策、技术、伦理三位一体的安全新秩序。

第三,从封闭安全向协同安全转型。云计算、区块链、人工智能推动数据跨域共享,但也加剧安全风险。国际组织正试图通过标准统一与协议互信来平衡开放与安全的矛盾。

二 .全球数据安全架构的现状:体系碎片化与监管多极化

当前全球数据安全体系呈现明显的多极格局。

美国以企业主导加联邦监管为核心,强调网络威胁防御与人工智能数据安全,但数据集中于科技巨头,隐私监管碎片化。

欧盟以GDPR、Data Act和AI Act为代表,强调个人数据主权与伦理约束,形成完整的合规、责任、追溯链条,但监管复杂、执行成本高。

中国以数据安全法、网络安全法、个人信息保护法为支撑,建立分类分级保护体系,强化跨境管控与本地化存储,但企业合规成本上升、国际流通受限。

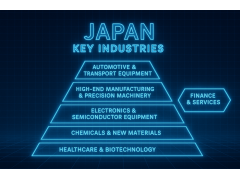

亚太地区以东盟数据保护框架、印度DPDP法、日本APPI等为代表,倾向兼容型架构,吸收GDPR理念同时保留国家自主权,但缺乏统一标准,难以实现跨境数据信任。

这种标准碎片化带来了三大问题:

一是跨境数据流动缺乏统一协议,企业在不同国家运营需重复合规,成本高昂。

二是安全责任界定模糊,云服务提供商、数据控制者与使用方之间的边界不清。

三是人工智能数据治理存在空白,训练数据难以追踪溯源,伦理与版权问题突出。

三 全球安全重构的方向:从防御体系到可信生态

全球范围的数据安全正在经历三层架构的系统性重构。

第一层,技术安全的可验证化。通过区块链溯源机制实现数据从采集到使用全过程可追踪;采用同态加密、零知识证明、差分隐私等技术实现可用不可见的隐私计算;推广安全芯片加云加密架构,增强数据在传输与存储过程中的抗攻击能力。

第二层,治理机制的可信共享。构建多方安全计算和联邦学习体系,实现跨机构数据协同不出域;推动国际组织如OECD、ISO、ITU制定统一标准,实现跨国信任;强化企业级数据安全管理制度,将安全纳入企业ESG体系。

第三层,政策体系的共治框架。建立国家、企业、公民三方共同参与的治理生态;倡导全球范围的数据伦理公约,包括人工智能数据透明性与算法公正性;推动数据互信走廊机制,促进可信数据跨境流通。

四 主要问题与全球挑战

当下全球数据安全的主要问题集中在四个方面:

技术漏洞方面,云服务安全漏洞、API暴露和人工智能模型反推风险可能导致大规模数据泄露与滥用。

法律冲突方面,各国标准不统一,跨境传输难以执行,企业面临法律风险与高额合规成本。

伦理缺位方面,人工智能模型使用未经授权的数据,侵犯隐私与知识产权。

信任缺失方面,数据共享机制薄弱、透明度低,阻碍国际数据流通与产业协作。

五 解决思路与重构建议

第一,构建全球数据安全信任底座。推动建立国际统一的数据分类分级标准,实现敏感数据全球协同治理;建设数据可信认证中心,形成跨境互认机制;在联合国、G20、OECD等平台倡议制定全球数据安全准则。

第二,推动技术可信化与制度透明化双引擎。技术层面推广零信任架构、安全多方计算、数据脱敏与匿名化技术;制度层面强化数据资产登记与流通监管制度,明确数据确权与收益分配机制。

第三,实现数据主权平衡的全球合作。打造区域性数据自由贸易区,实现合规流通;建立国际数据安全指数体系,以透明方式评估各国数据治理成熟度;鼓励跨国企业参与数据伦理联盟,推动人工智能数据使用的全球规则共建。

六 结语:迈向数据文明时代的安全共识

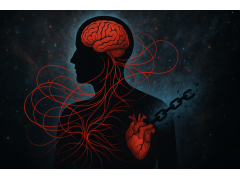

数据资产管理已成为全球数字经济安全的中枢神经系统。面对技术爆发与地缘竞争并存的时代,各国若仍停留在封闭防御思维,将陷入安全与发展的双重困境。

未来十年,数据安全治理的关键词将是互信、透明、共治。只有构建以技术信任为基础、以制度透明为核心、以国际合作为路径的全球安全架构,人类社会才能真正步入数据文明的成熟阶段。

全球数据安全的重构,不只是防止泄露,而是要建立一套可信、可控、可持续的数字治理体系,让数据成为推动全球共生与智能发展的安全力量。

出品单位:全球资源网国际智库联盟办公室

策划统筹:全球资源网国际运营中心

顾问支持:全息元宇宙联合会(总会)

微 信:QXYYZCEO

总策划部:全球华人记者联合会(总会)

支持单位:全球资源网国际书画专业委员会