2025年,一则新闻引发广泛关注

全球资源网公益频道讯:某地一名11岁男孩因长期被忽视的情绪低落,在作文中写下“活着很累”,却被误解为“叛逆”而未及时干预。

这是一个孩子在求救,却没人听见的故事。

在越来越多的数据和案例背后,“低龄抑郁”这个词,正从边缘走进大众视野,而它最危险的地方,不是症状本身,而是我们对它的不理解、不重视与不回应。

什么是“低龄抑郁”?不是装,也不是矫情

低龄抑郁,指的是12岁以下儿童中出现的情绪障碍倾向,其典型表现包括:

持续情绪低落、兴趣丧失;

食欲、睡眠紊乱,注意力下降;

不愿上学、不爱社交、无故易怒;

在绘画、作文或日常对话中透露“想消失”“没有意义”等消极想法。

由于儿童表达能力有限,这些信号常被误判为“不听话”“脾气差”“青春期早发”等。

很多孩子其实在用他们能掌握的方式求助,只是我们没有听懂。

为什么会发生?这是社会多方失联的结果

家庭层面:多数家长对“心理健康”的认知滞后,只关注成绩与行为,忽略情绪与表达;

学校层面:班主任缺乏专业心理识别力,心理老师配置严重不足,往往事发后才介入;

社会层面:媒体少有正面科普,舆论环境对心理异常仍带有“标签化”甚至“羞耻感”;

平台层面:短视频、社交内容中出现的负面信息,无形中构建了孤立、攀比、虚假连接的“情绪暗网”。

这是一场关于情绪健康的“系统性忽视”。

公益行动与制度建设,不能再迟疑

近年来,中国多个城市陆续启动“青少年心理守护工程”,其核心做法包括:

小学阶段引入“情绪表达课程”,用游戏、绘本、情景对话等方式引导表达;

推广“校园心理陪伴员”,建立常态化陪聊机制;

医疗体系下沉至社区,开展儿童心理普筛计划;

媒体发起“情绪素养”公益栏目,降低家庭焦虑与污名感。

这些努力虽仍处探索初期,但已呈现“从救急转向预防”的方向转型。

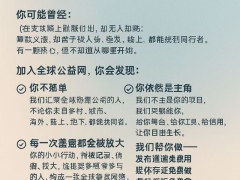

我们能做什么?三件人人可参与的“小事”

放下对“情绪”的歧视:别再说“你这样太脆弱”“不就是不想上学吗”,情绪是人的权利,而非软弱表现。

主动倾听,而非指导:当孩子说“我很烦”,不要立刻说“你要积极”,先问“你想说说哪里烦吗?”

支持心理资源的普及:关注、转发、参与优质的心理健康公益内容,让更多人知道“孩子的情绪也值得被认真对待”。

结语:真正的责任,是“听见”,也是“回应”

我们无法阻止所有的情绪风暴,但我们可以成为孩子心灵世界里的一盏灯。

每一个认真对待孩子情绪的家庭、学校与社会角色,都是这代人精神免疫系统的一部分。

不要等“异常”出现,才开始守护。

因为很多时候,他们不是突然崩溃,而是悄无声息地放弃挣扎。

出品单位:全球资源网国际智库联盟办公室

策划统筹:全球资源网国际运营中心

顾问支持:全息元宇宙联合会(总会)

微 信:QXYYZCEO

总策划部:全球华人记者联合会(总会)

支持单位:全球资源网国际书画专业委员会